La vie à Dreux aux 17° et 18° siècles était rythmée par les travaux des champs et des vignes, les moissons et les vendanges, le marché du lundi et les foires de la St Denis ou de la St Gilles. Ces jours de labeurs étaient interrompus par de nombreuses fêtes religieuses carillonnées, comme Noël, Pâques, Pentecôte et de nombreuses fêtes de saints qui donnaient souvent lieu à de multiples processions, à travers la ville et ses faubourgs..

-Processions traditionnelles: pour l’ascension, la fête Dieu ou l’Assomption. Le dimanche des rameaux, une procession partait de l’église St Pierre pour se rendre à l’actuel tunnel de St Denis où se trouvait une croix placée en avant de la chapelle St Denis. Les fidèles après une messe décoraient la croix de branches de buis, d’où son nom de «croix buissée»...

-Processions spécifiquement drouaises: Pour la St Pierre et la St Vincent patron des vignerons. Chaque 19 décembre, jour anniversaire de la bataille de Dreux de 1562, se tenait une grande procession pour célébrer la victoire des catholiques contre les protestants.

-Processions ponctuelles: elles se formaient contre les aléas de la météo, à la demande des vignerons de faire pleuvoir à la suite de forte sécheresse, ou au contraire d’arrêter une période de pluies intenses.

-Processions «blanches» dans lesquelles les Drouais vêtus de blanc, se rendaient à Chartres pour demander l’arrêt d’épidémies de peste.

-A ces différentes processions participait tout le clergé drouais: les chanoines de la collégiale St Etienne, les curés de St Pierre et de St Jean, les religieuses de l’Hôtel Dieu et les moines capucins, ainsi que les représentants du roi, les officiers du baillage et ceux des bourgeois de Dreux, le Maire et ses échevins. En conflit permanents, ils se battaient pour se mettre au premier rang des processions juste derrière les religieux. Il fallut un arrêt du conseil d’état du roi Louis XIV en 1705 pour mettre tout le monde d’accord en les obligeant à marcher en colonne un à un, ceux du Baillage à droite et ceux de l’Hôtel de ville à gauche.

-Une procession à part était celle des Flambarts

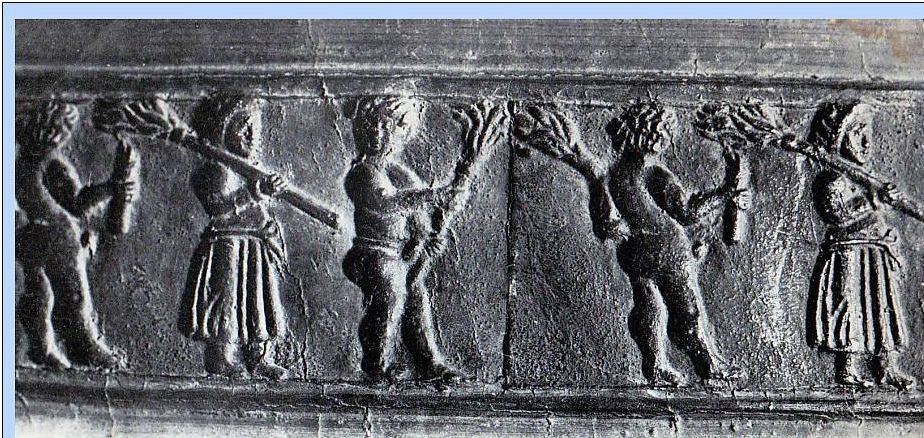

dont l’origine est probablement de tradition celte. Au solstice d’hiver, les paysans parcouraient les champs avec des torches pour éloigner les animaux nuisibles. L’Eglise transforma cette tradition païenne en une procession pour l’Avent: Les Flambards étaient des morceaux de bois blanc, sans écorce, longs de cinq à 6 pieds, séchés au four, fendus par le haut et enflammés pour la procession

La veille de Noël, vers 5 heures du soir, au son de la cloche du Beffroi, les Drouais en rangs serrés, faisaient le tour de la halle aux grains et de l’église St Pierre. Devant le portail, ils déposaient les flambarts allumés qui se consumaient en un brasier autour duquel ils dansaient avec joie. Cette fête, par peur des incendies et surtout des déviances, beuveries et joie profane qu’elle permettait fut interrompu par le clergé vers 1735 et disparut définitivement à la Révolution.

Dans une salle du Beffroi, une réplique en plâtre de la première cloche, fondue sous le règne de Charles IX, possède une frise représentant la fête des Flambarts

-En 1994 les Flambarts renaissaient de leurs cendres, se transformant en un carnaval d’hiver; cette année pour cause de scrutin régional, ils ont été privés de parade de la Grande Drouaise. Ils reviendront, espérons-le, encore plus flamboyants l’année prochaine

Vous pourrez retrouver cette chronique dans le prochain numéro de MtaVille